われわれの親しんだ兼松講堂が、いまでは国立に残ったたった1軒の風呂屋の壁絵になっている。母校のキャンパスは、それほど、国立市民にとって楽しい憩いの場になっていることを如水会員諸兄に知って頂きたいと思う。

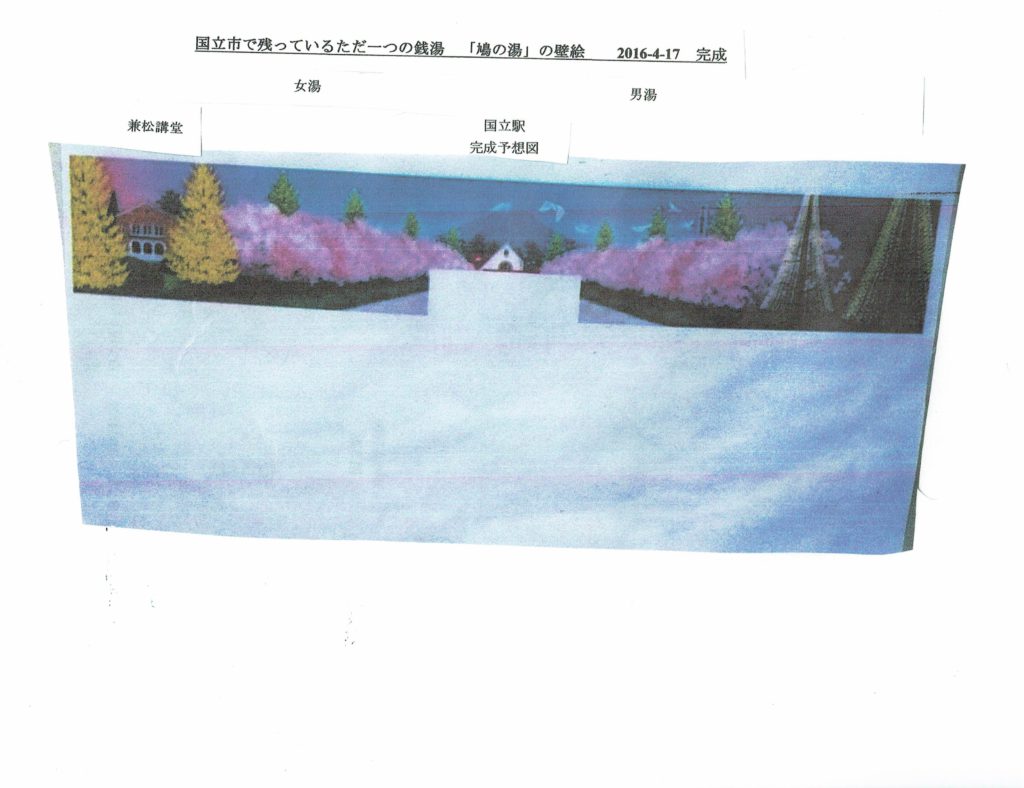

横長の写真を見ていただきたい。これは国立・旭通りにある「鳩の湯」という銭湯の壁絵をそのまま縮尺し、紙に印刷したものをそのまま写真に撮ったものである。左側が女湯、右側が男湯の壁絵である。

真ん中にある小さい三角形の建物は、国立の駅舎再建想像図。昔の三角屋根駅舎を復興する計画で必要資金1億円だが、まだ8千万円しか集まっていないので、募金を集める必要がある。平成28年度のいまは設計中だが30年度には昔通りの駅舎が完成予定。駅舎復興を望む市民の声が強い。2016年4月、銭湯の壁を塗り替えた際、鳩の湯の経営者、高張光成さんが地元商店会の仲間と図柄を検討した。その結果、駅舎の復興想像図を、壁絵の真ん中、つまり男湯と女湯の境界線上に描く案が決まった。実際の駅舎完工より2年早い。

駅舎の下にある白く低い長方形は、男湯と女湯の間にある、高くて厚いタイルの敷居。敷居も壁絵もすべて原寸をそのまま縮尺しているので、形状は正確である。

それよりも如水会諸兄に見てもらいたいのは、壁絵の左隅にある、赤い屋根の白い建物である。これが我らの兼松講堂なのだ。桜並木と銀杏の大樹とともに、兼松講堂も、市民が好む国立の良い光景だからと、風呂屋の壁絵に描いてもらう栄誉に浴した。

それにしてもなぜ兼松講堂が、だって?それは、近頃母校のキャンパスを歩いた人ならすぐ分かる。兼松講堂の西側から矢野二郎先生の銅像(本学の創設に功績のあった行政官で、高い石の台座の上に銅像が建っている、最も高い銅像)の間にかけての芝生や茂みは、午前11時から午後2時頃までは国立のヤング・ママ達の子育ての場所になっているからだ。

子供といっても、まだ幼稚園にも行っていない2歳児、3歳児ぐらいが多く、母親達は乳母車を止めて、子供達がよちよち歩きするのを見守っている。いわゆる待機児童ではないかと思われる4、5歳の子供達も、その辺で走ったり、転んだりしている。母校のキャンパスの一角が事実上、一種の幼児用公園になっている。

「鳩の湯」は旭通りの終点付近、中和寮に近い場所にある。銭湯経営者の高張さんは2016年春、壁絵を塗り替えるにあたって、国立市民が誇りに思い、親しみを感じている光景を集めた、日本で一つしかない壁絵の図柄を考えた。その図柄は、(1)大学通りの桜と銀杏の並木、(2)コンサートなどで市民が集い、周辺で幼児が遊ぶ兼松講堂、(3)市民の浄財も寄与して2年後に完成予定の国立駅舎……という三点セットだった。それを国立在住、81歳の絵師、丸山清人さんに依頼したところ、見事な壁絵が2016年4月17日(日)に完成した。

如水会諸兄も機会があれば鳩の湯の壁絵を見に来て欲しい。ただし男は女湯の兼松講堂の絵は見られないが、壁絵を撮影した紙のカラー写真は見られる。

関東大震災後1925年に国立に移転してから91年、いまでは一橋大学は、風呂屋の壁絵になるほど、国立市の文化の一部になっている。如水会国立・国分寺支部の総会出席者は40人ほどだが、会員数は280人ぐらい。かつて総会に来られた国立市長は「私どもは一橋大学の城下町であります。」というお世辞を言ったことがある。市長発言だけではない。一橋卒業生の国立市職員は17人、市会議員(定員22人)に2人と、地元で重要な役割を果たすようになっている。母校が国立文化の形成に参画していることを、如水会諸兄にもっと知って頂きたいと思う。

(福島清彦 昭和38年入学、42年経済学部卒。国立市在住)